“坝上一场风,从春刮到冬,春天刮出山药仔,秋天刮出犁底层”,这是昔日地处内蒙古高原南麓张北坝头一带人们对肆虐大风的调侃。时过境迁,聪慧的张北人用好、用活、用巧“恼人”风光资源,下好错位发展、抢位突破的“先手棋”: 用好“天然散热场”,筑起数据经济新高地,从“数字张北”晋级“中国数坝”;用活清凉气候,发展错季蔬菜种植业,已成为中国北方夏秋蔬菜的重要生产基地;用巧出圈网络的21°C夏天,持续擦亮“来张北避暑”的文旅新名片……

“天然散热场”筑起中国数坝

数据蓝海,浪潮涌动。答好发展数字经济这道必答题,张北给出了“先行者”的答案:抓住资源禀赋,实现抢位发展。

张北地处北纬40—41度,是国际公认的发展云计算“黄金纬度”地区,平均海拔1400—1600米,年平均气温只有2.6℃,是一个天然的散热场,可为数据中心运营节约降温成本46%以上;空气洁净,二级以上优良天数达346天,可极大减少大数据基础设备的运营维护成本,延长服务器使用寿命。

从“天时地利”中找到经济发展的“金钥匙”,张北“抢滩登陆”,打开数字经济蓬勃发展的大门。为有效承接京津数据中心转移为主的数字经济产业,从2012年起,张北就跑步进京,以“龙头牵引”“招大引强”的战略持续推动大数据、云计算产业集群建设,算力产业实现了从无到有、从有到强的跨越性发展。

张北县小二台镇有一条数据街,沿着街道行驶不远,可以看到标志性的灰色与橘色建筑物,这是阿里数据港张北数据中心。

秋高气爽,乍暧乍寒,行进至数据中心,空中俯瞰,橙白相间厂区布局充满科技与神秘感。机房内,一排排服务器整齐排列低噪运行,这一切缘于张北清洁、凉爽的自然风为服务器散热,即安全又节约;机房内排出的余热还可以对中心和市政供热,实现低碳节能;云端上,庞大的算力网络高效传输,形成数字经济超级工厂,这只是张北打造“中国数坝”的一个缩影。

2016年,阿里云联数据中心、小二台数据港数据中心在张北正式运营,成为全市首批数据中心。截至目前,全县共落地10个数据中心,总投资约497亿元,占地1903亩,标准机柜22.84万架,服务器规模117.5万台,规划算力5.5万P。2024年全年,大数据产业集群营收152亿元、税收3.53亿元。

有了数据“金钥匙”,开出经济新“凉”方,打开了张北“德胜门”,而这背后离不开张北风光储输又一独特的新能源资源。

张北首先是实现了数电协同发展,产业双翼齐飞。张北数字经济的独特之处,在于大数据与新能源两大产业的深度耦合,用绿电支撑算力,以算力反哺能源,形成“源网荷储”一体化发展格局。大数据产业作为高耗能产业,需要庞大电力供应支撑,而在张北,供能“之忧”有了绿色“解法”。依托风电、光伏等新能源产业优势,就地发电,就地消纳,实现了年供清洁能源160亿千瓦时,并配套建设了500千伏柔性直流变电站等电力设施;另一端,重点依托中明算力产业园项目,着力推进算电协同发展,积极发展绿电直供智算中心,鼓励建设绿色算力中心,实现调峰电源、就地消纳、储能研发全产业链发展。

其次是紧抓战略机遇,大胆抢位发展。聚焦算力产业发展前景,张北县抢抓“东数西算”战略机遇,大力推进数字化应用场景建设。目前,已建成大数据信息技术服务基地A区和B区、电子信息科创园、AI未来数字产业园等产业园区4个,入驻中国网库、中金联、汇博机器人等信息技术企业20多家。日前,一款由张北县与阿里巴巴公益携手倾力打造的名为“AI张北”的专属智慧引擎正式启动发布,其汇聚了政策法规、产业信息、风土人情等各类资讯,将构建起一个24小时在线的张北“数字服务员”,成为数字赋能县域经济社会发展的又一深度实践。下一步,张北将重点以大数据产业为核心,推动产业提质增效,加速工业云、电商云、政务云三个典型应用场景发展,构筑更多数字经济发展新优势。

从“金钥匙”到真正的“聚宝盆”,全县的“经济账单”之外,产业发展带来的“惠民账单”同样值得关注。随着数据中心集群的持续壮大,为县域居民提供了更多就近就业的机会。“我24年从北京返乡,成为一名哈喽单车客服,目前,已经服务14658个来电。工作充实还能陪伴家人,让我感觉最好的生活就是家在身边。”9月底,张北云客服从业者霍晓英站在阿里杭州的舞台上分享着自己的故事。而在张北,有许多像她一样的人,依托大数据产业实现了家门口就业。张北先后建成的数坝科技信息技术服务基地和大数据信息技术服务基地以及AI未来数字产业园,总投资约3亿元,全部建成后可提供就业岗位超过1万个。在张北,数据蓝海不仅连起了经济大局,也衔接了民生实事。

冷凉“天赋”打造北方新菜篮

向云端,凉爽的风催生腾飞的数字经济,吹沃野,大温差种出有机“菜”富。

走进馒头营乡坝上有机蔬菜种植基地,秋韵已深,但基地内的忙碌还没有停歇。负责人李光远介绍,这里的有机蔬菜种植严格遵循有机标准。

“我们特殊的冷凉气候提升了蔬菜糖度和口感,尤其适合西兰花生长。”李光远表示,“今年共种植了200多个棚的西蓝花和娃娃菜,西兰花亩产约2000公斤,娃娃菜亩产可达5000公斤。我们每年4月育苗、5月定植、7月中旬开始采收,现在已经进入收尾阶段,还有约40多个棚的蔬菜需要采收。”

2017年,馒头营乡坝上有机蔬菜种植基地与盒马达成合作,实现了销售模式的根本性转变——从以往出口韩国、马来西亚等市场,转向全力深耕国内市场。自2018年起,张北县的有机蔬菜陆续进入华东、华北地区的盒马门店,产品销至北京、上海、杭州等7个城市。如今,在夏秋之际,每天约有7000至1万份有机蔬菜从张北发出,依托高效快捷的物流配送体系,最快24小时即可送达北京、上海等城市的消费者餐桌。

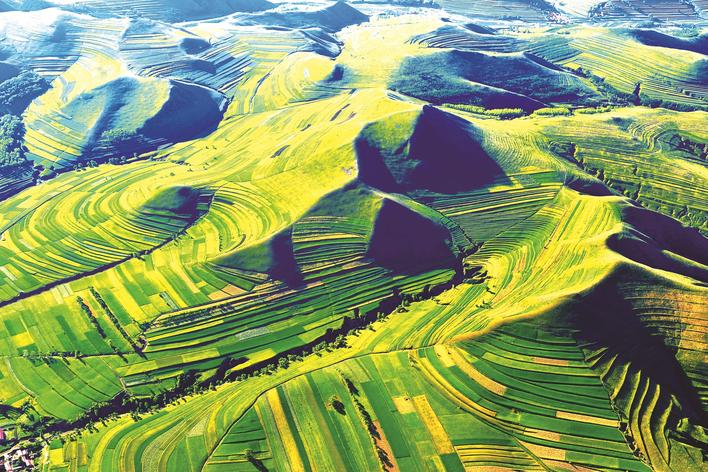

错季冷凉蔬菜织就的农业致富路铺展全县,目前,张北蔬菜种植面积稳定在20万亩左右,总产量在90万吨以上,认证绿色有机农产品面积4.41万亩。今年蔬菜种植面积达23.6万亩,张北已经成为全国闻名的北方夏秋冷凉蔬菜生产基地。

21℃夏天撬动文旅新出圈

“冷凉”的天赋点亮云端、织金沃野,也吹绿草原、穿透空气,成为八方来客选择张北这片“诗与远方”的理由。

在草原音乐节享受万人合唱的自由;在蜿蜒天路邂逅移步换景的美丽;在农家民宿体验村野惬意...从草原长川到秋韵醉人,继“来张北避暑”到“来张北赏秋”,魅力张北,记录了一幕幕美好自由的画面。

近年来,张北持续放大“绿色、凉爽”的优势,深耕“中都草原、草原天路、草原音乐季”三大核心文旅品牌,用自然风光与人文魅力书写县域文旅高质量发展新篇章。

被称为国内户外音乐节标杆的“张北草原音乐节”,用凉爽草原与热情摇滚的自由文化内核打开了张北从“一场演出”到“深度旅游”的转化。

深挖文旅底蕴,张北草原天路野狐岭生态旅游区原创实景马术剧《野狐岭大战》启幕,在灯光变换中重现金戈铁马;中都原始草原度假村创编演出《中都·印》并不断深化主题、升级舞台;元中都国家考古遗址公园的研究保护,元中都博物馆的建立传承成为各地游客了解蒙元文化的窗口;德胜村研学基地如同一本教科书将脱贫攻坚和乡村振兴的生动实践转化为沉浸式教育场景...这些文旅底蕴的守护与创新,正是张北草原品牌与时代发展IP的内涵与价值。

打造更多出圈、出彩的文旅IP,在体文旅业态上,张北县也在进行创造性转化、创新性发展。“作为京张体育文化旅游带上的重要节点城市,张北县积极推动草原旅游向体文旅融合发展跨越升级。”张北县文化广电旅游和体育局一级主任科员祁虎林表示。

以活动为媒,张北县打造文体旅系列品牌活动,每年举办越山向海人车接力中国赛、大田杯马术赛、青少年轮滑比赛等十多项赛事;日前,2025年中国自行车运动骑游大会暨首届草原天路自行车赛张北站鸣枪开赛,为区域文体旅融合发展注入了新的活力与动能;冬季,张北还将持续开展青少年滑冰赛、全民冰雪运动、冰雪嘉年华等系列冰雪活动,努力打造全季旅游新模式。

旅游业也已成为张北的支柱性产业,成为乡村振兴的重要抓手,全县越来越多的村庄依托各自的特色资源,在文旅融合的浪潮中找到了属于自己的发展路径,共同描绘出张北乡村振兴的生动图景。目前,全县酒店、宾馆、农家院、精品民宿、便民驿站、特色餐饮店4000多家,旅游接待床位6万多张,旅游从业人员达到5.2万人,旅游接待人数连续十年保持10%以上增长。

从数据中心跃动的算力脉搏,到有机农业奏响的振兴赞歌,再到草原天路绵延的生态画卷。张北,正以“凉资源”为纽带,用独特优势抢占市场,将地域禀赋编织进产业发展的创新智慧,让一个个具有张北特色的现代化产业场景描绘出更加美好的现实模样。

(翁晓静 吴孟忱)