洞察天气先机,智控行业风险。从农业生产到物流运输,从旅游康养到金融保险,气象的瞬息万变紧密关联着民生福祉与经济脉动。

廊坊市气象部门始终秉持“监测精密、预报精准、服务精细”的理念,围绕高质效保安全、高质效助发展、高质效促治理三大主线,系统推进气象社会服务现代化进程。依托大数据、人工智能等新一代信息技术,在气象观测服务效能提升、防灾减灾体系构建以及赋能路径创新等方面取得显著突破,推动气象服务从被动应对向主动驾驭转型,以精准预判为各行各业注入抵御风险的智慧与韧性。

智能观测,构建“陆空天”一体化感知体系

廊坊市气象部门积极推进数据融合与技术赋能,基于气象大数据、智能分析与自动文档生成技术,研发“智慧汛控”统计系统,实现从“人追数据”到“数据告人”的根本转变。与大兴机场达成数据共享合作,实现C波段相控阵雷达、云雷达、风廓线雷达等多源数据的实时接入与融合分析。同时,对接国家卫星气象中心,引入风云四号地基三维全闪探测网,在廊坊全域布设7个站点。

廊坊市气象局以数智赋能,推进气象行业统筹发展,市政府印发《廊坊市气象探测设施统筹规划建设和社会气象观测信息共享管理办法》,气象、水利等15部门共建气象行业统筹发展联席会议制度,有效打破数据壁垒,实现7个行业、8类数据、130个站点数据交换共享。

目前,廊坊已建成151个地面气象自动观测站、12个土壤水分站、6套农田小气候站,实现对区域气象要素的实时精细感知。此外,1部P波段风廓线雷达、4个GNSS/MET水汽监测站、1部微波辐射计及8部测风激光雷达的部署,更将气象观测的“视野”延伸至三维空间,形成立体化、智能化的气象感知新格局。

精准预警,织密气象防灾减灾“一张网”

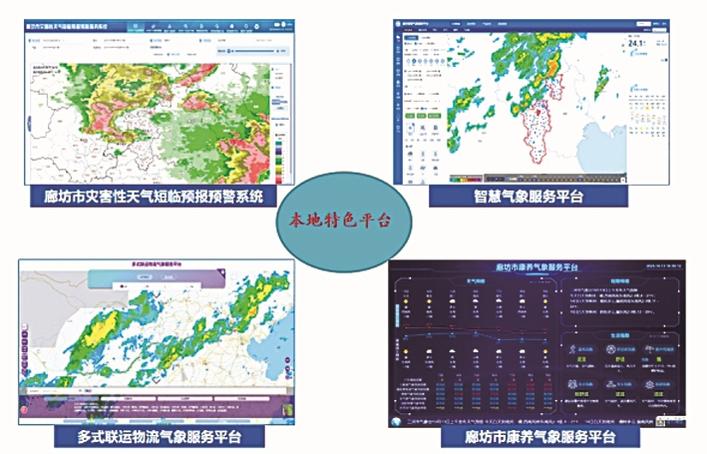

聚焦预报预警业务中的关键难点,廊坊气象部门围绕本地灾害性天气特征,开展暴雨中小尺度系统分析、短时强降水短临预警等技术研究,构建极端天气预报预警指标体系,显著提升灾害天气的识别与应对能力。依托廊坊市灾害性天气短临预报预警系统,面向物流、农业、康养等多领域开展专业气象服务,织密气象防灾减灾“一张网”。

面向智慧城市管理、防灾减灾、应急响应等,联合廊坊市润泽大数据中心打造具有高精度、高时效性、强交互能力的气象灾害可视化预警系统。运用数字孪生的城市气象风险预警技术,聚焦暴雨城市积涝、大风、雷暴等典型灾害性天气场景,实现城市积涝三维仿真与态势演化推演、城市风场模拟的数字孪生可视化展示,提升城市极端天气的防灾能力与响应效率。

在预警信息发布方面,廊坊持续拓展融媒体传播渠道,开通“廊坊气象”快手账号,形成抖音、微视、快手等平台全覆盖的新媒体传播矩阵。全面应用市县级气象灾害防御决策支撑平台,推广“冀气象”移动决策支持系统与“闪信”提醒服务,优化“叫应”机制,实现递进式、精准化的预警信息全覆盖。

数智赋能,打造“气象+”融合发展新范式

面对日益增长的个性化、精细化服务需求,廊坊市气象局组建数智气象创新团队、专业气象服务(商贸物流)团队及设施农业气象服务团队,以“气象+”为抓手,推动跨行业深度融合。

成立市级“商贸物流气象服务重点实验室”,与河北工业大学共建气象物流实验室,联合市邮政管理局、人保财险推进“气象预警+风险减量+保险保障”合作机制,携手北华航天工业学院探索冷链物流气象服务模式,为区域物流产业健康发展提供科技支撑。

与人保财险、农行、建行、工行等机构签署战略协议,开展灾后评估与气候金融服务,联合工商银行落地廊坊首笔“气候贷”产品,实现气象数据在金融风控与信贷领域的创新应用。

与河北燕达医院合作开展气象康养研究,建立高影响天气疾病风险预警指标库与对策库,实现寒潮、高温、雾霾等天气的健康风险自动评估与防范建议输出。

基于CFD仿真技术构建日光温室模型,开展葡萄藤下赤松茸种植试验,研发火龙果气象服务指标与人工智能观测产品,并在满城力实草莓农场示范推广,助力设施农业提质增效。

未来,廊坊市气象部门将持续聚焦气象科技能力现代化与社会服务现代化,以“通武廊”气象协同一体化高质量发展国家级试点和健康气象高质量发展省级试点为抓手,扎实推进智慧气象深度赋能经济社会发展,筑牢气象防灾减灾第一道防线,为廊坊高质量发展注入源源不断的“气象智慧”。(马瑛)