长铁轨、老站台、旧仓库;宽阔的户外、环绕的绿色、开放的空间——传统的百货商场、购物中心之外,越来越多消费者流连于这些看似非标准,却充满创意、涌动活力的新型商业空间。近年来,一系列新场景“点燃”中国消费市场,成为撬动消费活力的新杠杆。

这些新场景统称为“非标商业”,它们打破了传统商场的刻板模式,不再只是单纯的购物场所,而是融合了艺术、文化、餐饮、设计等多种元素的综合性体验空间。

在北京、上海等大城市,“非标商业”选择也越来越多:有的是老牌购物中心被“爆改”出圈、有的是老厂区焕新登场、有的是新型复合商业体横空出世……它们中不少甫一登场就自带话题与流量,成为“潮”去处、“打卡”地

不仅能购物,更是社交和娱乐中心

“我可能不记得在这儿买了什么,但会记得户外的风、飘荡的云,餐厅的音乐和朋友环绕的好氛围。”

“带上老人、孩子和狗,是美丽的一天下午。”

“好好逛、慢慢转、拍拍照、吃吃饭,情绪价值拉到满。”

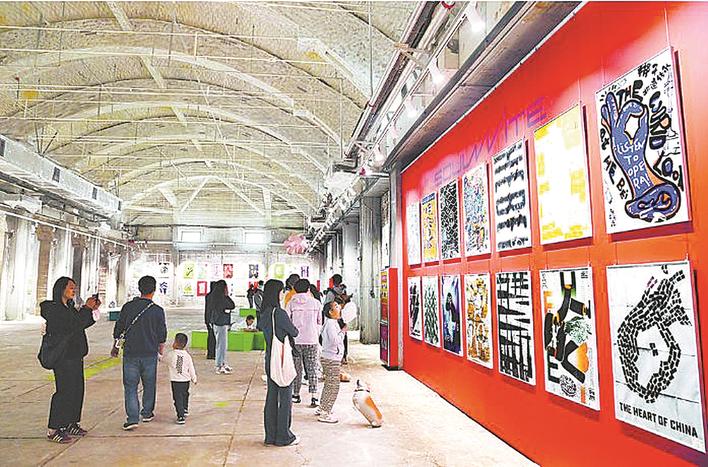

近日,大雨过后的北京天气分外晴朗。在东五环外的首创·郎园Station,消费者三三两两徜徉其间。为他们带来这些独特感受的,是开放式街区,坐落其间的红砖房、旧仓库、铁轨、车站、植被和融入其中的各式主理人品牌。

首创·郎园Station前身是北京纺织仓库,2019年,这一具有40余年历史的大型综合性仓储物流库正式启动改造更新,摇身变成聚集影视产业和大量文化咖啡、书店、画廊、设计师家居、小众买手店、音乐酒吧等消费业态的新型城市空间。

“这个项目运营成为非标商业是一种必然。”北京首创郎园文化发展有限公司总经理赵春燕告诉记者,首创·郎园Station的区位和交通决定其不具备传统商圈的刚性条件。相较于传统商业的标准化,非标商业不可批量复制,更具独特性。

什么是非标商业?一般来说,它打破了传统商业的固有模式,更加侧重个性化、差异化的商业实践。赢商研究中心发布的一份报告认为,在空间形态、场景营造、业态组合、运营模式等维度创新的商业项目,都可以称之为非标商业。

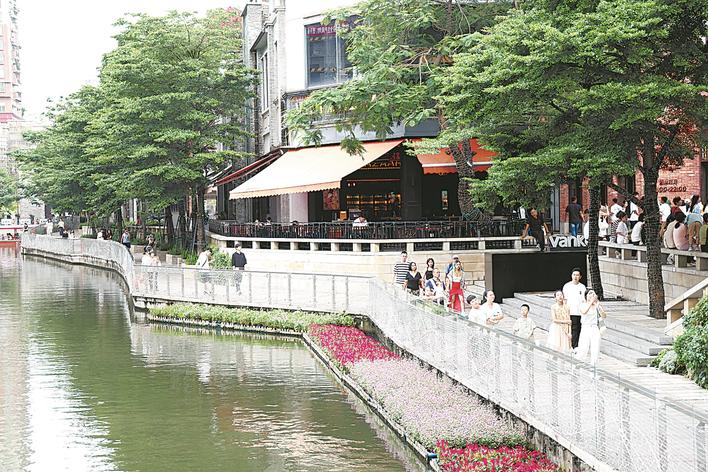

近年来,全国各地尤其是一二线城市非标商业项目数量大幅增加。例如,北京的THE BOX朝外、檀谷慢闪公园、隆福寺一期;上海的张园、龙华会、嘉里合集The Lightbox;广州永庆坊、粤海天地;深圳南头古城;成都东郊记忆;重庆金山意库;杭州天目里等,都是当地的潮流去处和网红打卡地。

这些不断涌现的非标商业项目有何特点?它们当中,有的主打复古创新,比如上海鸿寿坊将历史建筑进行保护性还原,让历史文化与社区生活、潮流生活方式融为一体;有的聚焦年轻人生活方式,比如THE BOX朝外构建全新空间形态,打造城市青年线下消费主场。

赢商大数据显示,从规模上看,近年来出现的非标商业项目以5万平方米以下的小体量居多,更小更灵活,更容易把具有标签感的定位贯彻到底;在建筑形态上则以开放式街区为主,包括大面积的开放空间、绿地和休闲设施,使商业空间不仅可以购物,更是社交和娱乐的中心。

非标准、非传统,指向更多可能性

在河北省石家庄市工业发展的历史长卷中,第一棉纺织厂、第二棉纺织厂曾是响当当的纺织标杆,共同铸就了20世纪50年代“华北最大纺织工业基地”的辉煌。这片建筑群见证了辉煌岁月,更承载着几代石家庄人的城市记忆。

伴随城市更新,这片工业遗存迎来华丽转身。随着织音1953项目的推进,斑驳的老厂房被赋予新的生命,一座融合历史底蕴与时尚气息的文旅新地标拔地而起。

“织”——取自“石家庄第一棉纺织厂”的核心基因,致敬曾经的“华北纺织工业基地”,以此象征用经纬交织的智慧,编织城市更新的蓝图。

“音”——多元文化的共鸣交响。呼应石家庄“元曲故里”的历史底蕴,紧扣摇滚音乐的现代脉搏。未来,这里的LiveHouse演出空间、秦川音乐的古钢琴博物馆,将汇聚戏曲、摇滚、古典音乐等多元艺术形态,让工业空间成为文化声场。

“1953”——时代坐标的记忆锚点。1953年是“一五”计划的开局之年,也是石家庄第一棉纺织厂的成立之年,标志着石家庄工业发展的起点。

“修旧如旧+依旧焕新”,织音1953在原址修复基础上,引入国内外顶尖商业品牌和前沿潮流业态,以“纺织文化+音乐艺术”为双主线,瞄准潮流青年、品质家庭、时尚白领群体,整合纺织文化体验、音乐餐秀、影视电竞、潮玩运动等前沿业态,立足打造河北首个非标商业艺术园区,让沉睡的工业遗产重新焕发出耀眼的光彩。

石家庄旅投集团文体公司园区管理分公司总经理郭雯介绍,未来,每年超100场文化艺术活动,将让工业厂房变身“永不落幕的城市秀场”。

城市里的非标商业项目为何越来越多?

一方面,城市更新的语境下,非标商业有着较为丰沃的土壤。大量老旧街区、废旧工业厂房和购物中心等存量空间亟待盘活。住房和城乡建设部去年7月发布的数据显示,全国已更新改造老厂区、老商业街区等2600多个。

另一方面,当前购物中心数量增长放缓,行业进入存量时代,传统商业体不可避免地趋同。而非标商业则指向了更多探索与可能性。那些人气旺、活力足的非标商业项目,更像是项目与品牌和消费者的一次次双向奔赴。

赢商大数据显示,与标准化商业空间相比,非标商业最大的魅力常常源自大批驻扎其中的个性化品牌,与品牌主理人拥有“同好”和相近生活方式的年轻人被吸引而来,聚集于此,形成了一道特别的风景线。

促进个性化消费,非标商业乘势而上

在重庆,昔日的防空洞被改造成火锅店、酒吧和书店,高楼天台的空中餐酒吧更是成为吸引市民游客的打卡胜地。比起同质化的消费体验,消费者更愿意为能够提供情绪价值、新颖感受的消费买单。随着“Z世代”成长为撬动消费增长的新生力量,这一消费倾向体现得更为明显。而这正是注重个性化、差异化的非标商业火热的一大原因。

如何找到“人无我有”的赛道,打造出个性化、差异化的消费体验?在重庆“母城”渝中区,一系列项目通过文化解码与制度创新,促使城市文脉转化为可持续的消费密码。

“我们历时3年对鲁祖庙进行修缮、活化、再利用,旨在通过商业和旅游开发,将文化资源转化为经济价值。”重庆渝中区有关负责人介绍,按照这一理念,近年来,渝中区在城市更新中,对多个传统街区进行了重建。“悬崖边的百年老街”戴家巷,从破旧的棚户区转变为都市人文新地标;“庙市共生文化街区”妙街,开创中国“佛系商业”新流派,一个个老景点、一条条老街巷旧貌换新颜,随之焕发的还有更大的商业魅力。

“这种更新不仅仅是停留在表层的外墙翻新、功能置换,而是被赋予了城市文化输出、生活方式表达、个性展示等深层价值。”戴德梁行华西区总经理张裕鹏表示,诸如成都东郊记忆、重庆鹅岭贰厂等成功的城市更新项目,无一例外地引入了更具烟火气、更能表达城市文化的特色品牌,并通过创新和灵活的运营方式,为城市商业注入新的生机。

融合独特资源禀赋和创新实践的非标商业屡屡出圈,带来新的消费增长点。以重庆为例,得益于特色商业领域的旺盛活力,在2024年中国消费万亿之城中,该市社会消费品零售总额位列全国第二。

通过场景创新激活存量,是重庆推进国际消费中心城市建设,塑造全国“消费新极”的实践。近年来,重庆城市更新浪潮火热,不仅成功入选首批中央财政支持的城市更新行动试点城市,20余项城市更新经验做法还获得全国推广,快速发展的非标商业便是城市更新最显著的成果之一。

“活跃于城市更新项目中的非标商业融入了历史建筑、老旧街区的文化内涵。”戴德梁行重庆公司商业部负责人唐正艺认为,特色城市风貌和人文底蕴是一个城市非标商业的独特气质及竞争力的“底牌”。

“随着非标商业从萌芽期、爆发期走入深耕期,给予更多维度的创新支持,才能走上可持续发展之路。”消费经济学会学术委员会副主任、重庆工商大学研究员莫远明表示,应该关注的是,非标商业如何超越地理奇观的初级叙事,在政策精准供给、商业生态培育、本地文化传播等细分领域,构建起系统竞争力。

对此,莫远明建议,应深挖历史文化内涵,让历史街巷穿越古今,通过互补的商业场景,释放出超强“故事感”;建立多元化的合作机制,促进非标商业与政府、社区、文化机构等各方协同合作,为非标商业的发展提供更多的政策扶持与市场空间,让非标商业真正与城市更新、乡村振兴、文旅融合等有机融合。

(本报综合:人民日报、新华社、光明日报、石家庄日报、重庆日报等)