从“买一个让自己开心的商品”到“买一个商品让自己开心”,年轻一代消费者追求的不只是商品,更是一场“心灵按摩”、一剂“情绪解药”。

随着年轻一代成为消费主力军,他们对情感满足和精神享受的需求日益旺盛。当购物遇到心灵,一场满足情绪价值的消费热潮悄然兴起。

中消协发布的《中国消费者权益保护状况年度报告(2023)》提出,2024年,除了追求性价比之外,情绪释放将成为影响年轻一代消费者决策的重要因素,有望打造今后一个时期新的消费热点。

情绪消费 安抚疲惫的内心

分手后下单一份“失恋陪伴”,将会收获陌生人的悉心开导;“骂醒恋爱脑”服务负责帮人走出分手之痛,劝慰沉溺痛苦的年轻人向前看;几毛钱的“爱因斯坦的脑子”,拍下后据说能自动长到自己的大脑上……这些表面上看起来脑洞大开的虚拟服务,在年轻人中有着相当的人气,不少网店甚至月销量10万+。

随着社会节奏的加快和生活压力的增大,情绪消费逐渐成为年轻群体的新宠。有报告显示,近三成受访年轻人会因为情绪价值疗愈身心而进行消费。

情绪消费指的是消费者在购买商品或服务时,受到情感驱动,追求情感上的满足和心理上的慰藉,具有消费虚拟化、心理补偿性等特征。

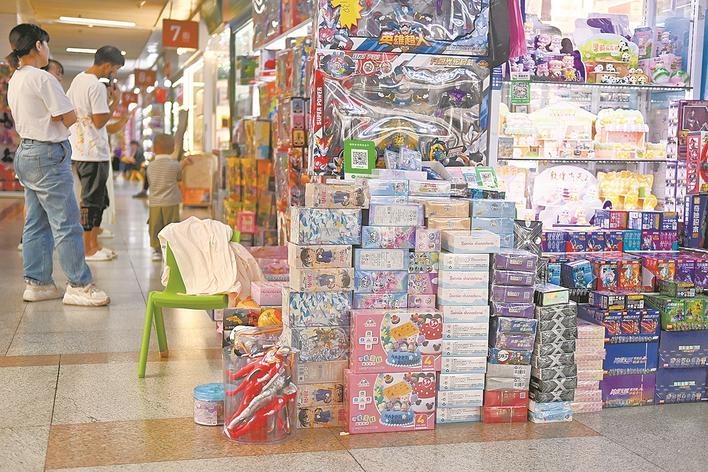

情绪消费的对象多种多样,各种玩偶、手办、盲盒、陪玩以及虚拟服务等是情绪产品的典型代表。具有广泛需求的文化旅游消费,也是情绪价值引领的重要领域。例如,近期网上大火的玩偶咖啡服务,在其他人看起来幼稚到尴尬的行为,在购买者的眼中,其治愈作用与高价格却十分匹配。对此有消费者认为,这类商品提供的是一种情绪上的陪伴,买了这些产品就会让自己心情好起来。

如果说“情绪树洞”可以帮助大家缓解抑郁情绪、提供情绪价值,那么还有一类虚拟服务专门帮助消费者解决问题,提出专业意见。这类商品的价格往往高于单纯的情感抚慰,价格大多在30元到100元不等,提供的服务范围包括婚姻关系、家庭矛盾、职业规划等。

为情绪买单成趋势

在北京朝阳区大望路的合生汇商场内,正在挑选解压玩具的何凯说:“工作压力大的时候,我会买一些解压玩具,像指尖陀螺、减压魔方等。这些玩具虽然不贵,但真的能让我放松一下心情。”很多像何凯一样的消费者选择购买解压玩具,初衷并不是为了实用,而是为了在紧张的工作之余找到一丝快乐。

在上海工作的李盈莹是解压玩具的忠实爱好者。她经常会在网上购买有好寓意的摆件,如代表“好运连连”的水培四叶草、写着福字的彩色键盘贴画、卡皮巴拉木鱼等,摆放在办公桌上。“每次看到这些东西,心情都会莫名地好起来,让人觉得很幸福。”李盈莹说。

如今,越来越多消费者开始愿意为情绪价值买单。在网购平台上,一款标价约5元的胡萝卜兔解压玩具销量达到10万件以上,不少带有情绪抚慰价值的文字型手机壳、T恤衫也成为热门选择。

与以往的消费需求不同,情绪消费的商品实用性不强,有些甚至没有实体产品,通常商品页面会标注“虚拟产品无需物流发货”等字样。去年,淘宝公布的年度十大商品中,“爱因斯坦的脑子”独树一帜,成为历年来首个入选年度商品的虚拟商品。这是网购平台近年兴起的一种情绪价值服务产品,卖家把带有爱因斯坦头像的图片挂在商品页上,标价几毛钱,下单后客服会通过聊天界面给顾客加油打气。“爱因斯坦的脑子”这类虚拟商品看似小,却也蕴藏商机。来自邢台淘宝村的“00后”张建茜发现平台上“爱因斯坦的脑子”拥有热度后,果断在自己的网店上架了这款产品,一年就卖出了7万单。此外,虚拟蚊子、孤寡青蛙等虚拟商品也成为网购平台年销量超百万的热门单品。

“爱因斯坦的脑子”“莫生气戒尺”等产品的出现,满足了年轻人的好奇心和释放情感的需求。中国社会科学院经济研究所副研究员楠玉表示,情绪消费主要是为了满足消费者精神层面需求的消费形式,实现消费者的情绪释放、情感体验以及精神享受等,具有消费虚拟化、行为符号化、心理补偿性等特征。

催生新场景新业态

“情感树洞”“叫醒哄睡”“失恋安慰”等当下年轻人的情绪消费方式可谓花样繁多。他们热衷为情绪价值买单的消费新理念,不断创造出新的消费场景,同时催生了一系列以疗愈、冥想、手工DIY为代表的线下新业态。

在北京海淀一家互联网公司工作的白领张旎说:“工作压力大的时候,我会选择去做一些手工艺品,比如编织、陶艺、插花等。这些手工活动不仅让我心情放松,还能让我感受到创作的乐趣和成就感。”张旎的话道出了许多消费者的心声,他们渴望在忙碌的生活中找到情绪出口,做手工正是这样一种有效途径。

“90后”消费者李浩宇则对疗愈服务情有独钟。“我经常去体验正念冥想和芳疗SPA,这些服务让我从繁忙的工作中抽离出来,专注于当下,感受身心的放松和宁静。”李浩宇表示,精油的芳香萦绕整个屋子,环境私密又舒适,他愿意为这种能够带来心灵慰藉的服务买单。

美团平台数据显示,2023年以来,“疗愈”一词搜索量增长256%。同时,疗愈类服务供给快速上升,当前平均每月上线1000多个服务新供给,“疗愈+SPA”占七成以上。

楠玉表示,年轻人更愿意为情绪价值买单,一方面是因为随着居民收入和消费水平的提升,其精神层面的需求日益凸显,人们更加注重情绪满足和感受体验。对幸福、满足等积极情绪的向往和追求,不仅影响着消费选择和消费行为,也逐渐演变成一种消费模式。对产品和服务“情绪价值”的追求折射出消费者对高生活品质和幸福感的追求,反映出社会文化和消费观念的变化。另一方面工作和生活压力也催生出更多的情绪消费需求,需寻求情绪发泄的出口。不少青年群体会面临更多工作、家庭、收入和健康方面的压力,其消费需求呈现出从功能性向情绪性的转变。

正确引导规范发展

天眼查专利数据显示,截至目前,市场上与“情绪”相关的专利超过3700项,表明企业越发重视对情绪价值的挖掘。“青年群体热衷为情绪价值买单的消费新理念,将不断诱发商家创造出新的消费场景,形成独特的情绪经济。企业在提供商品和服务时,应更多地考虑消费者的情感和消费体验,才能更好地抓住消费机遇,激发消费潜能。”楠玉说。

情绪消费在激发市场活力的同时,也面临“情绪消费品”市场监管的缺失,对服务提供者的专业能力和伦理规范没有明确的规定和要求,从而出现一些不容忽视的问题和漏洞。对此,楠玉建议,情绪经济是一种新兴的消费现象,需要正确引导和规范发展,要加强对情绪消费品市场的监管,确定合法边界,规范行业标准,建立有效的投诉和预警机制,避免可能存在的市场风险和消费纠纷。同时,消费者应增加辨别能力,理性消费虚拟商品,注意在消费过程中保护个人信息和隐私安全。作为社交替代品,部分情绪消费往往是虚拟的温情服务,可以在现实生活中加强社交活动和人际交往,从而更好地满足自身的情感需求。

谨防带来二次伤害

“爱因斯坦的脑子”“情感树洞”“线上陪聊”等产品的出现,满足了年轻人的好奇心和释放情感的需求。有些消费者苦恼于自己对服务提供者产生情感,向大家咨询对策。而已经购买过该服务的用户则戳穿了这类提供情绪价值商品的本质:所有的情感陪伴都是基于不断地打赏,一旦不再继续购买该服务,曾经对你甜言蜜语的小哥哥或小姐姐也将露出“真实面目”。这种本来只是希望获得简单情绪价值的虚拟服务,如果用户过度沉溺,或者遇到年龄较小的用户很容易造成新一轮的伤害。

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心主任谢永江在接受媒体采访中表示:“这个行业也可能打着提供情绪价值的幌子,夹杂一些非法交易,提供非法内容,甚至从事违法犯罪活动。此外面对一些真正需要心理咨询服务的消费者,甚至的确有心理问题需要解决的客户,如果从业人员没有相关资质无法提供有效服务,还可能对消费者带来更大的心理伤害。”

除了会给消费者带来二次伤害,这类新兴的“情绪经济”往往暗含诸多消费陷阱,侵犯消费者权益,比如因为是虚拟商品不支持任何理由退款,提供的商品存在欺骗等行为。

在数字时代浪潮中,“情绪经济”火爆满足了一部分年轻人寻求心灵寄托、缓解生活压力的需求,但如何识别情绪消费暗藏的陷阱,保持理性消费的态度,而非过度依赖虚拟商品,是消费者需要提高的能力。

(本报综合:人民网 经济日报 光明网等)

(图片均来自新华社)