“塞罕正”万亩千金米炒黄芪茶等产品在2025河北国际工业设计周活动展出。

围场玄武岩纤维生产车间。

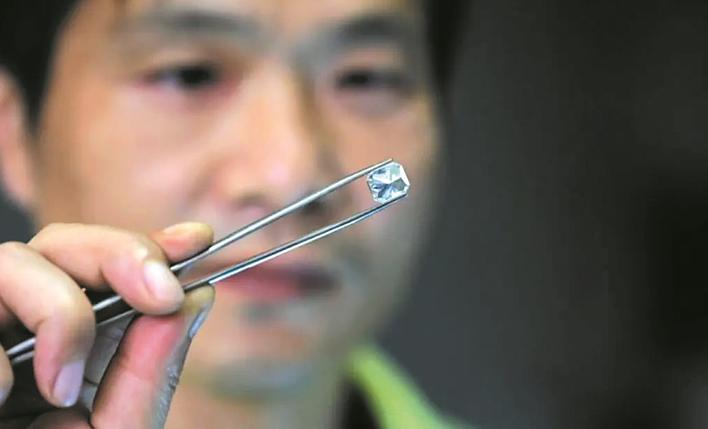

围场“种”出的钻石。

围场,塞罕坝精神的发源地,如今正以生动的实践,诠释“绿水青山就是金山银山”的时代内涵。近年来,承德围场挖掘塞外山城的生态优势与产业发展的潜力,立足独特的生态禀赋,着力构建高原农产品加工特色产业集群,将“森林四库”理念深度融入产业发展,精心培育“绿水”“青山”系列生态产品,打造出“塞罕正”“画木兰”两大农业生态品牌,形成品牌建设的“双子塔”矩阵,持续挖掘生态产品价值,奋力打造践行“绿水青山就是金山银山”理念的围场样板。

“茶香药韵”:现代农业链的升级蝶变

“生态是围场发展中药材产业最大的底气,而现代化与全链条融合,是产业升级的核心引擎。”在河北塞罕金葫芦药业公司的智能化车间里,副经理张轶铭指着高速运转的联动生产线介绍。这条生产线能一次性完成清洗、切片、烘干等多道工序,每小时产出中药饮片超1吨,在提升效率的同时,也为周边农户提供了稳定的代加工服务。

行走在产品展厅,张轶铭拿起一盒创新产品如数家珍:通过独特的“大麦炒黄芪”工艺,将道地黄芪转化为时尚便捷的养生茶饮,仅半年销售额便突破500万元。公司已申请米炒黄芪茶相关专利,正全力擦亮“塞罕正黄芪”品牌金字招牌。

为延伸产业链、提升附加值,围场积极推动中药材产业向标准化、规模化迈进。以达泽中药材文化产业园示范综合体项目和塞罕坝灵芝仙谷项目为牵引,正加快建设集研发、种苗、加工、交易、文旅于一体的产业综合体。在灵芝仙谷基地,技术员鲍凤喜一边娴熟地收集仿野生环境下的灵芝孢子粉,一边展望:“去年500亩产值5700多万元,今年计划扩大到2000亩!”

从传统的“苦汤药”到飘香的养生茶,从田间地头到现代化工厂再到康养文旅,围场以科技为翼,以匠心为魂,推动道地药材“破茧成蝶”。如今,这里已形成“种植+加工+研发+销售”全链条发展模式,带动建成6.8万亩标准化基地,吸引10家相关企业落户,深加工产值突破8亿元。

“点石成金”:新材料链的价值跃升

从半截塔现代农业示范园区向南驱车53公里,便来到腰站镇智能制造孵化园区。这里,依托围场丰富的风光资源和矿产资源,玄武岩纤维与人工钻石两大特色产业正上演着“点石成金”与“无中生有”的传奇。

在中纤科技的拉丝车间,熔炉中流淌出的金色溶液,被拉伸成直径仅4.5微米的特种纤维,缠绕于卷筒之上。公司创始人翁时铭仔细检视着中试线产品:“这是国家战略性新材料,高强度、耐高低温、耐腐蚀,广泛应用于建筑、航空航天、造船等领域。”曾经每吨仅40元的玄武岩矿石,经1450℃高温熔炼后,身价陡增,每吨价值超过10万元。

同一园区,天乾地坤公司的“种钻石”车间则是一片静谧。技术总监吴伟庆紧盯设备监控屏,真空腔内,碳离子在微波作用下如种子般“生长”为钻石。“我们像培育庄稼一样‘种’钻石,600小时即可长出毛坯钻。”他介绍。目前,公司月产毛钻达5000克拉,这些由围场风电“滋养”的钻石,正闪耀在欧美珠宝市场。

作为塞罕坝精神的发源地,围场绿色动能澎湃。县发改局数据显示,全县已建成81个风光电项目,去年清洁能源发电量突破百亿千瓦时大关。

惊人的发展势头,离不开一流的营商环境。在新建的德德食品厂房内,全自动生产线将草原牛羊肉制成美味休闲食品。“从签约到投产仅用303天!”德德食品负责人白晓宇对“围场速度”赞不绝口。这背后,是当地经开区独创的“零距孵化+项目集市”模式——干部腾出办公室作为企业临时驻地,“项目集市”已举办150余期,精准破解选址、融资等难题,“服务管家”确保企业问题24小时内得到响应。

从“茶香药韵”的现代农业链,到“点石成金”的新材料链,“多链”并进,动能澎湃。当塞罕坝的万顷松涛化作产业创新的滚滚浪潮,围场这片热土,正以绿色为底色,以创新为笔墨,在高质量发展的征程上,挥毫绘就一幅壮美绚丽的时代新画卷。(张丹)

图片来源:中共围场满族蒙古族自治县委宣传部