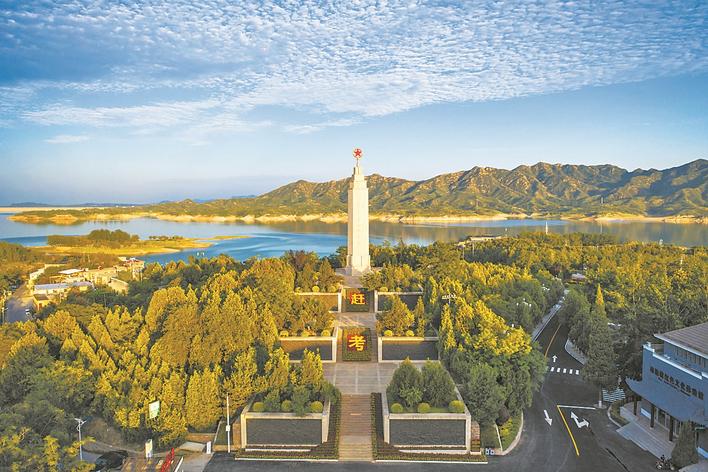

西柏坡。 崔潇宇 摄

□邢建军

柏坡岭下,红旅小镇似一颗璀璨明珠,闪耀着动人的光彩。沉浸式实景演出《梦回西柏坡》正在这里如火如荼地上演,演员们以炉火纯青的精湛演技,形象还原了经典历史场景,让人身临其境。

1949年春,北方大地春寒料峭,却难掩阳气初生的蓬勃之势。辽阔的旷野之上,沙尘飞扬,为一段伟大征程的开启奏响序曲。

彼时,毛泽东同志率领中共中央机关,即将告别这个承载着无数希望与奋斗的村庄——西柏坡。乡亲们纷纷赶来,眼中满是不舍,他们的目光追随着即将远行的队伍,心中满是对领袖的眷恋与敬意。毛泽东将此次历史性的出发,形象地比喻为 “进京赶考”。

一

滹沱河在这里拐了个弯,前面就是西柏坡。

上世纪中叶,毛泽东和他的战友们离开陕北,东渡黄河,来到西柏坡,铺开解放战争的壮丽画卷。土地改革、三大战役、七届二中全会、华北人民政府成立……这一个个辉煌的历史瞬间,在这里定格成为世人仰视的丰碑。

历史为何选择了这样一个终年静卧于太行深处的小山村?在如今人们的眼中,西柏坡为何是中国特殊的红色地理标志,乃至人们红色情感皈依的精神圣地?

西柏坡地处太行山东麓,是华北平原通向太行山的重要通道。西柏坡距华北重镇石家庄只有65公里,如遇敌人进攻,可退居层层叠叠的太行山;如战局顺利,可直接东下大平原。

此时,中国革命正处于重大的转折时刻。在西柏坡,毛泽东、党中央胜利指挥了震惊中外的“三大战役”。革命胜利在即,进入北平前夕,毛泽东在西柏坡召开的党的七届二中全会上,向全党同志提出了“两个务必”的著名论断,并把进京执政比喻为“赶考”。

这一页历史,永远镌刻在滹沱河畔、太行山麓。

2013年7月,习近平总书记来到西柏坡,他抚今追昔,语重心长地说:“党面临的‘赶考’远未结束。”

时光流转、岁月变迁,巍巍柏坡岭,见证了我们党从胜利走向胜利的历史辉煌。

西柏坡村“两个务必”广场,年已八旬、裹着白头巾的老党员闫青海经常来到这里,重温红色历史,喜看沧桑巨变。

闫青海是董必武在西柏坡时期房东的孩子,他是西柏坡发展变化的见证者。新中国成立后,为修建岗南水库,西柏坡村与中共中央旧址一起搬上了土地贫瘠的高岗旱岭,人均不足几分地。

闫青海喜欢给来西柏坡的人们讲故事,总是充满深情。如今,他的女儿闫文艳成为纪念馆的讲解员,接过了宣讲西柏坡故事的接力棒。

土屋泥房木格子窗,石片铺就的街巷,有喜鹊飞过。枣树下,一盘石碾,早晨的阳光很明媚。石碾转动,往事映入眼帘,恍若看见当年红枣,小米,布鞋……

“要在这里修水库,淹的是百姓的好日子,淹的是国家的粮食窝……”这是评剧电影《西柏坡》的一个场景,也是当时修建岗南水库时的真实写照。但困难没有吓倒勤劳勇敢的西柏坡人,他们重建家园,艰苦创业,特别是近年来,村民们因地制宜,发展旅游服务产业,全村86户人家,九成以上的家庭从事旅游服务走上了致富路。

在红旅小镇,民俗村落错落有致,实景演出震撼人心。更为重要的是,讲述西柏坡的故事,已深深烙印在大家心间,化作一种神圣的使命和无上荣耀。

二

一条条柏油路、印花水泥路、石砌路宽敞笔直,街旁一个个小游园、景观台让人赏心悦目。

走在西柏坡镇南庄村,文明新风扑面而至。沿村大道两侧的固定宣传橱窗造型精美、内容新颖,崭新的红色标语让人备受鼓舞。

在西柏坡纪念馆的墙壁上,有一幅著名战地记者沙飞拍摄的经典照片《父母叫儿打东洋,妻子送郎上战场》。照片的主人公刘汉兴,就是南庄人。

照片上,热血青年刘汉兴要去参加八路军,他胸前佩戴大红花,在这普通农家院里和父母告别,母亲还在嘱托着什么,他的妻子则露出依依不舍且有些羞涩的微笑……照片定格的瞬间,蕴涵的却是平山红色的大背景。

1947年3月,刘少奇和朱德离开陕北,带领中央工委来到平山县西柏坡。当年5月,中共中央组织部进驻附近的南庄村。

“南庄的红色历史,至今让村里人津津乐道。”村党支部书记王志强满脸自豪。

今年38岁的王志强,是一名土生土长的南庄人,通过多年打拼,他在冷库经营和鱼获销售市场上取得成功,并积累了丰富经验。2021年2月,回乡创业的王志强当选为南庄村党支部书记兼村主任,连同进入“两委”班子的其他4位年轻人,都是事业有成反哺家乡的大学生。

春日的阳光照耀在水库的水面上,微风吹过,平静的水面涌起一波一波细碎的涟漪,闪着橘红色的亮光,映照南庄的村舍上。

“在南庄人心头,中组部在俺们村办公的那段历史,有着鲜明的红色印记,这里也是俺们发展红色乡村游的重要支撑。”王志强信心满怀,“我们就是要与西柏坡片区红色旅游有机融合,丰富南庄的旅游业态,让游客听红色故事,赏滹沱风光,吸引更多人前来参观中组部旧址,接受红色教育。”

这群意气风发的年轻人,积极和县委党校联手,从红色教育培训入手,依托中组部旧址,建成了参观讲解、电教片观看、红培教室授课等内容的红色教育培训基地。

“借助老区扶持资金,在村集体闲置房屋顶安装15千瓦光伏发电设备,每年为村集体带来2万元左右收入,俺们在村西建设了200平米冷库,每年为村集体带来4.2万元收入。”王志强一脸欣喜,“在保护传承好红色精神的同时,俺们还积极探索发展绿色产业。”王志强手指处,是沿岗南水库风景靓丽的环水步道。

近年来,平山县以“生态立县、旅游兴县”为目标,探索红色文化与文旅融合的新路径,勠力同心续写崭新答卷。通过举办“平山红”大合唱等活动,推动红色文化与现代旅游深度融合,让红色精神在新时代焕发出新活力。

打造“红色旅游首选地、休闲康养目的地”,挖掘“红绿古温”特色资源,红色教育、太行山水、中山文化、温泉康养四个金字品牌熠熠生辉,温塘温泉康养、文都河水世界等重点项目正在推进,岗南星火大院、T-Villa温塘高端民宿等精品民宿精彩亮相,连续6年入选“全国县域旅游综合实力百强县”。

三

“我们的家乡,在希望的田野上……”春日的光禄山,游客如织,热闹非凡。景区内,“平山红”大合唱、秧歌舞、柏坡腰鼓表演等节目精彩纷呈,引得游客纷纷驻足观看、拍照留念。

2024年5月,光禄山风景区建成开放,为前来平山旅游观光的各地游客提供了一个新的红色精神传承地和打卡地。

景区总面积7.9平方公里,建有平山县革命烈士纪念碑、平山革命历史纪念馆、南山坡华北军区诞生地旧址,以及利用原水泥厂打造的以“平山记忆”为主题的光禄山文化创意产业园,配套建设了游客服务中心、露营地、鹿禄园等旅游服务设施,是集红色教育、康体健身、乡村休闲于一体的综合性旅游景区。

平山县革命烈士纪念碑,就坐落在这青山环抱间,庄严肃穆,凝聚着中国共产党人在当地血火辉煌的奋斗历史,无声传唱着革命老区可歌可泣的红色故事。

烈士纪念碑参照人民英雄纪念碑样体进行设计,融古纳今,气势恢宏。碑高26.48米,寓意平山县2648平方公里的面积,烈士与家乡的山河共存。四面碑体用5105块山东五莲红花岗岩砌就,象征着5105位平山烈士永远活在全县人民心中。

光禄山,是一座光荣的山。解放战争时期,中央华北局、华北军区在这里成立。如今,登上光禄山,可远眺平山县城和碧波如带的滹沱河,追忆老区红色历史,感受平山发展新貌。

红色,是平山炫目的符号,也是这里独具鲜明的文化底色。坐落在山脚下的平山县革命历史纪念馆,以时间为主线,系统展示革命老区平山在土地革命、抗日战争、解放战争三个时期的革命斗争发展历程,生动再现了平山人民在党的坚强领导下,为国家独立和民族解放事业英勇奋斗的光辉历史。

齐彦文是平山县委宣传部的工作人员,他参与了纪念馆的布展工作。他说,每次穿过展厅,都仿佛穿越到风云激荡的革命年代,与革命先辈进行心对心的交流,直观感受红色平山的光辉历程。

在光禄山风景区,公共设施暖心包容,少年讲解员清脆优雅的讲解,无一不感动着游客。

为了提升休闲文化体验和绿化景观,景区建设了一条全长6公里的登山步道,其中建设了1处悬挑、2处观景平台和4座观景亭,分别为英雄亭、团结亭、胜利亭、赶考亭,吸引了石家庄周边游客纷至沓来,与平山的历史、现在和未来展开一场邂逅之旅。

四

一大早,迎着漫天朝霞,西柏坡镇北庄村党支部书记封红卷就来到位于打麦场前的村史馆。像往常一样,每个清晨,他都要在村里转上一遍,看看哪里需要修整,哪里需要完善。

封红卷担任村支部书记已经有十多个年头了。他见证了北庄这个因修建岗南水库后靠的移民村,从小到大、从弱到强的巨大变化。村庄的一点一滴,都凝聚着他和乡亲们的心血和梦想。

当年,歌曲《团结就是力量》从北庄村唱响,鼓舞和引导了亿万人民。

2021年春节前夕,习近平总书记给北庄村全体党员回信,向乡亲们致以新春的祝福。总书记的重要回信,鼓舞和激励着老区人民心往一处想、劲往一处使,让日子过得越来越红火。

四年多来,北庄村牢记总书记嘱托,在发展的道路上奋起直追,以“企业+合作社+农户”方式,建起高标准日光温室园区、电商直播助农惠农展销基地和集休闲、采摘、观光于一体的田园综合体。村里还通过“社会资本+政府补贴”模式,流转闲置农宅,打造精品民宿和“团结食堂”。

“如今,北庄村集体年收入超过100万元,村民人均年收入突破2万元。”增收的喜悦不仅写在了村集体的“账本”上,更洋溢在封红卷幸福的笑脸上。

北庄村手工坊掌门人王亚梅是个“80后”,她是土生土长北庄人,2021年,在外事业有成的王亚梅回乡创业,她瞅准了传统布鞋这一产品。

“最后一尺步,用来做军装。”王亚梅想到了当年的拥军布鞋。为此,她考察了多个布鞋生产基地,从原材料到外观设计、从工艺培训到销售渠道,都深入一一调研。手工坊顺应时代发展,学习网上销售,这些传统加时尚元素的布鞋一经上市就走俏市场。

如今,手工坊成为妇女姐妹们奔向富裕的幸福作坊。生意红红火火,大家的精气神儿更高了。手工坊的女人们热情参与村里的“美丽庭院”创建和“最美家庭”评比,争当好婆媳、好邻居、好妻子,以家庭和美实现北庄村的团结和谐,让日子越过越红火。

像北庄村一样,西柏坡镇有很多村搞起了家庭旅馆和农家乐,办起了饭店,做起了旅游纪念品的小生意……梁家沟村还建起了西柏坡红旅小镇和生态停车场,入驻商户近百家。如今,宽敞整洁的街巷,错落有致的民居,绿茵鲜花环抱的庭院,已成为西柏坡人的新“标配”。

几十年过去了,雄伟的柏坡岭依然苍翠。

这片红色的土地,激荡着革命历史的豪情,孕育出景色秀美的山川,沉淀着红色文化的底蕴。

这里的每一座山峰,每一条河流,都承载着光荣的记忆。巍巍太行,滔滔滹沱,见证着西柏坡的历史与未来。