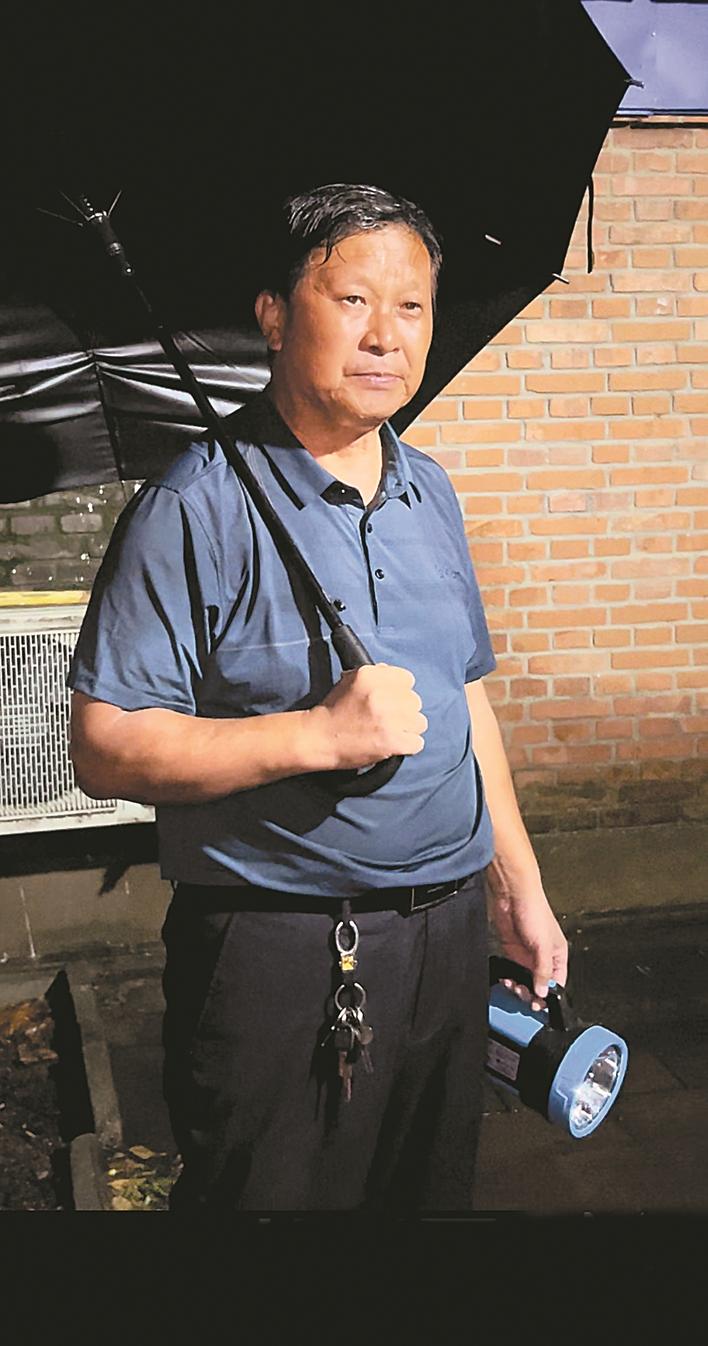

8月23日晚,杨春城冒雨连夜部署防汛工作。记者 张谢雅 摄

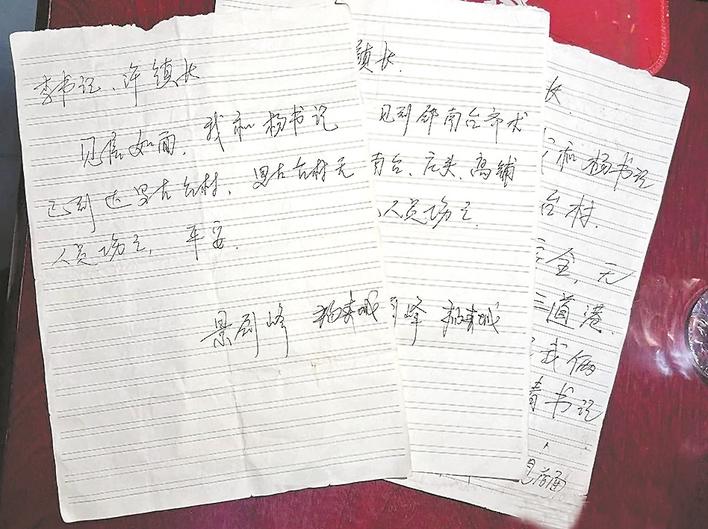

景剑峰和杨春城手写的“鸡毛信”。 记者 张谢雅 摄

□记者 彭文君

黑云压城,山雨欲来。

8月22日晚上8点,涞水县九龙镇上空,突然乌云密布,不时划过一道闪电,把黑漆漆的天空撕开个大口子。

镇政府办公室里,纪委副书记杨春城眉头紧锁,心事重重。二十多天前,这里刚经历过一场暴雨山洪,灾后重建工作仍在进行中:有些道路虽达到通车标准,但路基还没压实;部分桥梁、堤坝、道路下方排查出的空洞,还没完全修复;房屋被冲塌的村民虽然得到暂时安置,但情绪还不稳定……

实在是放心不下。杨春城决定,明天一早就去镇北边庄里沟山上的几个村转一圈。

他有些心虚地看了一眼桌上的手机:几分钟前,儿子杨英杰刚打过电话,叮嘱他最近先别上山,好好养养受伤的腿,他满口应承下来。

又食言了——杨春城也想不明白,自己一个言出必行的老共产党员,怎么就被最近接连的雨,搞成了一个“谎话连篇”的人。

“下完这几天雨,我就回家”

时钟回拨到7月31日,暴雨如注。

杨春城一直负责九龙镇的防汛工作。那天一大早,他就和镇党委书记李龑,镇党委副书记、镇长许杨,分头冒雨带队进村,察看辖区内各村庄的村民有没有按照要求提前转移撤离。

九龙镇背靠太行山脉,小西河、庄里沟和峨峪东沟三条河流从这里流过,在镇南端统一汇入拒马河。庄里、峨峪、大泽三座水库如三颗明珠点缀其间。每到汛期,灾害频发,镇干部们一刻都不敢大意。

晚上8点10分,杨春城正在北庄村指挥受困群众转移,突然接到消息:太平村水位暴涨,村民们都被困在村里一个地势较高的小院里,亟待救援。

杨春城的心一下子提到了嗓子眼:小院背后就是河堤,一旦河堤被冲垮,后果不堪设想。事不宜迟,他带着镇上唯一一辆大型钩机,车轱辘就有一人多高,直奔太平村而去。

到了太平村,村里公路上最高处的水位已经快两米了。杨春城指挥九龙镇政府工作人员高玉飞、九龙镇动物检疫站站长晋显涛跟随钩机,一车一车地往外拉人。一车只能拉十五六人,往返十来趟才转移完院子里的一百六七十位村民。

“人数不够啊!”杨春城想了想,“不行,我得进村看看,一个村民也不能落下。”

“我对村里最熟,我跟您一起去。”刚被转移到安全地带的村会计高永芳二话不说,跟着杨春城折返回去。他俩挨家挨户地敲门、喊人,陆陆续续叫出来三十多个人。直到确认村里一个人都没了,才慢慢移到村边,等待钩机。

“杨书记,这车只能再挤一个人了,您先撤。”

“那不行,必须你们先撤!”

钩机把高永芳和村民们都拉走了。杨春城仗着自己水性好,蹚着齐腰的水,慢慢沿着公路,一寸寸艰难地往外挪。

他低估了山洪的力量。快到村口的时候,一股洪水突然从山上下来,杨春城感觉好像被一头牛撞在胸口,被拍得倒飞出去。当肆虐的洪水袭来,任何游泳技巧都用不上,只能被水裹挟着向下滚。

“完了!”杨春城脑子里就这一个念头。公路只有四五米宽,旁边就是河道。有经验的都知道,发洪水时一旦被冲入河道,在乱石和洪水的夹击下,基本没有生还的可能。

正在这时,杨春城的身体狠狠撞到一棵大树上。来不及多想,他死死抱住那棵树,憋着气在水中沉沉浮浮了几分钟。很快,那波洪水过去了,杨春城挣扎着向前挪动了几米,水位降到了他下巴的位置。

脚终于触碰到了地面,杨春城大口大口地喘着粗气,这条命算是保住了。

这惊心动魄的几分钟,杨春城谁也没说。回到办公室,他第一时间核对清被转移过来的群众人数,习惯性地摸了摸手腕,才发现,手表丢了。

那是去年杨春城55岁生日的时候,女儿和儿媳一起给他买的礼物,花了9000多块钱,是他这辈子最贵重的东西。杨春城每天都戴着,从来不舍得摘。

是在村里转移群众的时候?被洪水卷出去的时候?还是抱住树的时候?什么时候丢的,杨春城根本就不知道。

7月31日下午,暴雨泥石流已将九龙镇的通信光缆、信号设施冲垮,电力和通信全部中断。杨春城想起上午给女儿杨雪梅打的最后一个电话,当时他故意轻描淡写地说,别担心,下完这几天雨,我就回家。

他知道自己要食言了。这场雨,比想象中的还要大。

“拽着树,像狗一样爬着走”

“别看现在挺好走,当时我俩差点死在这儿。”8月23日一早,杨春城和九龙镇派出所所长景剑峰一起,沿着236省道,对庄里沟的几个村进行依次摸排。50分钟的车程,这句话杨春城感慨了8次。

时间再次回到8月1日凌晨。整个晚上,九龙镇镇政府院里人声鼎沸,由于通信中断,需要救援的村子纷纷派人跑来报信儿,“某某村告急”的喊声此起彼伏。杨春城毫无睡意,他对照着办公室墙上自己绘制的九龙镇灾害隐患图,将了解到情况的村庄一一标记下来。

看着看着,杨春城的眉头越拧越紧:镇中心附近几个本以为安全的村庄都相继出现了险情,而庄里沟那边还有8个村、5000多村民,有没有发生危险?还是因为距离太远,就算发生危险也没法来求救?他们现在情况怎么样了呢?

直接安排大队救援人员上山不现实,镇机关200多位党员干部都忙得脚不沾地,万一误判灾情,就耽误了救援其他村庄的时间;可是不去看看,杨春城又实在放心不下。思忖再三,他找到李龑:“我申请立刻出发,实地摸排罗古台村往上所有失联村的人员伤亡情况,尽全力引导村民自救,再想办法给你们传个信儿回来!”

“我壮实,不容易被冲走,我跟杨书记一起去,路上也有个照应。”身高一米八、体重180斤的景剑峰第一时间站出来,请缨同行。

8月1日凌晨5点,雨势稍小,二人一头扎进了雨里。平时行车的省道公路已经淹没在水下,山洪夹杂着泥石流不时滚落,实在没法走了。杨春城当即决定,去村后的山上绕路。山上地势高,水位浅,哪怕难走费时,总能绕过去。他也没想到,这一绕,就不眠不休地走了12个小时。

连日的暴雨浸透了山上的土壤,也松动了不少树根。只有一种低矮的灌木,被村民俗称“荆子树”,树根深达十几米,成了杨春城和景剑峰唯一的抓手。二人弯着身子,“拽着树,像狗一样爬着”,踩在淤泥里往前挪。

“那天的情景,永远都不想提了。”时隔22天后,杨春城坐着面包车行驶在省道上,抬头看着当时爬过的山,依然唏嘘不已。最让他后怕的,是爬着去岭南台村的时候,当时他们已经走了将近10个小时,景剑峰体力不支,一把没拽住树,整个人瞬间往下滑去。紧随其后的杨春城下意识用肩膀接住了他,两个人一起又下坠了半米,才算稳住脚步。“剑锋年轻,孩子还那么小,他不能有事儿啊。”

而景剑峰最难忘的,是刚过铁角村的时候,有一段30多米的山涧被泥石流挡住,地上的淤泥已经超过1米。二人经过观察,发现两次泥石流的间隔较为稳定,为了节省时间,就决定不再绕路,冒险闯过去。

“杨书记说,必须他先过,他没事我再过。”不容景剑峰拒绝,杨春城已经算准时间,沿着观察好的一条泥浆最浅的路径冲了过去。说是最浅,也没过了膝盖,一步迈下去,杨春城的小腿火辣辣地疼:泥水中都是碎石,瞬间在他腿上割出了不少伤口。景剑峰踩着杨春城的脚印也往前冲,最后一脚刚踩实,泥石流夹杂着拳头大的碎石,贴着他的后脑勺滚滚而下,“太险了,就差一秒钟”。

就这样,二人“爬”到了罗古台村、铁角村、庄里村、庄头村、高铺村……惦记着“往回传个信儿”,每到一个村庄确认过情况后,他们就找来纸笔,写下一封“此村无伤亡”的“平安信”,请村里安排人送回镇党委。“信关乎着镇党委的下一步救援计划,要当‘鸡毛信’来送,务必平安送到李书记手上!”杨春城不厌其烦,对每个送信人都再三嘱托。

实在走不动的时候,杨春城和景剑峰也会靠在一起,坐在地上歇几分钟。在他们爬的大山顶上,矗立着“没有共产党就没有新中国”几个鲜红的大字——80年前,这首歌就是在这片山上唱响的。不能丢了革命老区的脸,不能丢了共产党员的脸!两人相互鼓励着,搀扶着,爬山坡、过山涧、跨泥流……

接近下午5点,历经近12个小时不吃不睡的跋涉,杨春城和景剑峰终于到达海拔1600多米的岭南台村,这是所有村庄中距离镇中心最远、海拔最高的,也是他们要确认的最后一站。

“你俩咋爬上来的啊!”村里的老支书吴德树看到他俩,不禁失声大喊,眼泪随即掉了下来,“村民们已经被困了三天三夜,主心骨从天而降,既高兴,又难受!平时挺讲究的俩人,那天光着膀子,鞋也没穿,脸是黑紫色的,比要饭的都狼狈。我没问他们都经历了什么。根本不用问,看样子就啥都知道了。”

“我要多干几年,把发现的防汛漏洞都补上”

“村里这个桥底下有空洞,你们得把警示标志弄明显点,尽量让村民别在这过了!”“这段堤这次可顶了大用,拦住了一多半山上下来的水,咱们得再加高半米!”8月23日临近中午,杨春城再次摸排到了岭南台村。他在村里转悠了一圈又一圈,把发现的问题记在小本本上,嘱咐村干部们尽快修整完善。

7月31日的这场雨,令九龙镇100多座桥梁被冲垮、受损,倒塌及严重破损的房屋500多户。受灾不可谓不严重,万幸的是,没有人员伤亡。

“送出来的这几封信,让镇党委及时准确地了解了受灾情况和村民安危,节省了宝贵的救援力量,太重要了!”九龙镇党委书记李龑回忆,那天杨春城和景剑峰走后,他放心不下,又召集了10名党员组成突击队,沿着杨春城的脚步向山上追去。一方面为他们二人及时提供后援;另一方面人多力量大,万一这几个村子真出现险情,也能够及时帮助解决。

没追多远,罗古台村村委会副主任张生海就把第一封“鸡毛信”送到了正在桑园涧村了解灾情的李龑手上。接下来,是第二封、第三封……“罗古台村,平安”“铁角村,平安”“高铺、三道港、庄头、庄里、道沟、岭南台村,都平安”……一个个“平安”,让李龑心里的石头渐渐落地。人没事就好!他顾不上高兴太久,即刻根据信的内容做出新的调度:突击队员们避开已经报过平安的村庄,把有限的救援力量放在别处。那几天,全镇共转移群众2259人。

也是因为杨春城二人提前将最偏远、最难走的村庄情况摸排清楚,才让镇党委在第一时间掌握了全镇受灾情况,更加清晰地对灾后恢复重建工作做出规划梳理:8月4日起,一段段道路陆续打通,一座座村庄与外界取得了联系。

恢复通信的那一刻,杨春城给女儿打了个电话。

“爸爸,你怎么样?受伤了吗?”

“我什么事儿没有,告诉你妈,踏踏实实的。”

“你又撒谎!我们在抖音上都刷到村民拍的你去送信的视频了,你还想瞒到什么时候啊!”杨雪梅放声大哭。

“别哭了,我忙完这一阵就回家。”

“爸爸,跟组织申请退休吧!你的工龄早够了,身体又不好,来县城帮我和弟弟看看孩子吧,别让一家人天天为你揪着心了。”

“行行行,我自己的身体自己清楚,不舒服肯定去医院的,放心吧。”

挂了电话,杨春城发现自己又食言了:退休是绝对不可能的,他要干的事情还有很多。他要请教水利专家,问问河水为什么会突然改道、怎么进一步提高镇上的行洪能力?他要把新增的131个地质灾害点和山洪灾害点标注在九龙镇灾害隐患图上,这张图从他2018年开始绘制至今,每年都要更新;他还要申请配备几台超远程无线对讲机,“至少下次再需要我们徒步上山的时候,不用麻烦老百姓冒着危险往回送信”。

也有一件事,杨春城没撒谎——他决定抽空去医院做个检查,身上的那些老毛病该吃药吃药,该治疗治疗,因为他还打算多干几年:“在我有生之年,我要把发现的疏漏都尽我所能地弥补上,绝不能让镇上的村民再受一次这样的灾了!”